Artículos

Migración y medios de comunicación en Chile: revisión exploratoria de un campo de estudios emergente

Migration and media in Chile: scoping review of an emerging field of study

Intersecciones en Comunicación

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

ISSN-e: 2250-4184

Periodicidad: Semestral

vol. 2, núm. 18, 2024

Recepción: 31 mayo 2024

Aprobación: 22 agosto 2024

Resumen: El objetivo del artículo es dar cuenta de la existencia del campo de estudios sobre migración y medios de comunicación en Chile y proveer una rápida caracterización inicial del mismo. Para ello se aplicó una revisión exploratoria de literatura a los estudios sobre el tema disponibles en Web of Science, Scopus, SciELO y Google Scholar desde el inicio de los archivos de esas bases de datos académicas hasta junio de 2023. Se obtuvo un corpus de 59 documentos, se los clasificó y analizó a partir de variables establecidas ad hoc. Los resultados permiten identificar un campo de estudios sobre migración y medios en Chile y caracterizarlo en tres aspectos fundamentales: i) los autores, instituciones, países y medios de publicación participantes; ii) los términos y subtemas presentes, y iii) las principales decisiones metodológicas involucradas en esas investigaciones. Se identifican algunas limitaciones del artículo y posibles líneas de investigación futuras.

Palabras clave: migración, medios de comunicación, Chile, campo de estudios, revisión exploratoria.

Abstract: This article aims to account for the existence of the field of studies on migration and media in Chile and to provide a quick initial characterization of it. To this end, a scoping review was applied to the studies on the topic available in Web of Science, Scopus, SciELO and Google Scholar from the earliest files accessible at these academic databases up to June 2023. A corpus of 59 documents was obtained, which were classified and analyzed based on variables established ad hoc. The results allow us to identify a field of studies on migration and media in Chile and characterize it in three fundamental aspects: i) the participating authors, institutions, countries and publication media; ii) the existing terms and subtopics, and iii) the main methodological decisions involved in these investigations. Some limitations of the article and possible future research lines are identified.

Keywords: migration, media, Chile, field of study, scoping review.

INTRODUCCIÓN

La literatura científica sobre migración y medios de comunicación es abundante y temáticamente diversa. Buena parte de la producción acerca de este tópico se divide en dos grandes corrientes, una de ellas dedicada a estudiar el discurso mediático sobre la inmigración en las sociedades de acogida y la otra enfocada en los potenciales efectos del mensaje periodístico en las actitudes mayoritarias hacia los inmigrantes (Letheler, Matthes y Boomgaarden, 2019). La evidencia a ese respecto muestra que el tratamiento mediático de la inmigración suele contener tergiversaciones y estar pobremente informado por los datos, lo cual contribuye a empeorar la calidad del debate público y estigmatizar a los migrantes en las sociedades receptoras (Chauzy y Appave, 2014). En ese sentido, se ha demostrado que el encuadre mediático de la inmigración es generalmente negativo, tendiente a interpretarla como un problema y a criminalizar al inmigrante (Eberl et al., 2018) y que tanto la frecuencia como el tono de la cobertura noticiosa de este fenómeno influyen significativamente en las actitudes anti-inmigración (Boomgaarden y Vliegenthart, 2009). A su vez, a estas dos grandes corrientes se suma una gran cantidad de estudios sobre otros aspectos del nexo migración-medios, tales como el periodismo étnico (Deuze, 2006; Yu y Matsaganis, 2020), las representaciones de la emigración en los medios de países emisores (Navarro-Conticello, 2022, 2023) o los usos que los migrantes hacen de los medios (Dekker et al., 2018), por mencionar algunos.

En las últimas dos décadas, Chile ha experimentado un crecimiento inédito de la inmigración, pasando de albergar en 2002 a 184.464 inmigrantes, en su mayoría argentinos (Instituto Nacional de Estadísticas, 2003), a cobijar en 2022 a 1.482.390 inmigrantes, de origen mayoritariamente venezolano y en gran parte colombiano y haitiano (Instituto Nacional de Estadísticas, 2022). El incremento superior al 800% en la cantidad de inmigrantes y el paso de una inmigración usualmente relacionada con la blanquitud y lo europeo a otra asociada a la negritud y lo indígena han servido como telón de fondo de la activación del racismo y la xenofobia, problemas que ya estaban presentes en una sociedad que ha sido caracterizada como insular y conservadora (Bonhomme y Alfaro, 2022c). En ese contexto, la inmigración también se ha posicionado como un tema prominente en la agenda de los medios chilenos, donde ha recibido un tratamiento en gran medida permeado por el miedo a la alteridad, el enfoque punitivista y la racialización de los inmigrantes (Dammert y Erlandsen, 2020; Stefoni y Brito, 2019).

Recientemente, el tratamiento de la inmigración en el discurso mediático de Chile ha sido objeto de varias investigaciones (Bonhomme y Alfaro, 2022a, 2022b; Gaete Quezada, 2022; Hauri Opazo, 2021; Ivanova y Jocelin-Almendras, 2021; Ivanova, Jocelin y Samaniego, 2022). A su vez, estas se suman a diversos estudios, anteriores o contemporáneos, sobre otros aspectos del nexo entre migración y medios en Chile. Por ejemplo, existen trabajos sobre el contenido y desarrollo histórico de los medios étnicos (Lázaro Durán, 1998; López-Oliva, 2022; Pacheco, 2006) o las representaciones mediáticas de la inmigración sudamericana de finales del siglo XX (Doña-Reveco, 2022) y de la inmigración europea de fines del siglo XIX (Martínez Alarcón y Doña-Reveco, 2022), por mencionar solo algunos. Más allá de sus diferencias y especificidades, es fácil advertir que todas estas líneas caben dentro de un mismo campo de estudios, dirigido a indagar desde distintos ángulos en los vínculos existentes entre migración y medios en el contexto chileno. También resulta claro que todos ellos se inscriben, más ampliamente, dentro del campo general o internacional de estudios sobre migración y medios al que aluden, entre otros, Busch y Krzyżanowski (2012), Hopkins, 2009) y Letheler, Matthes y Boomgaarden (2019). Sin embargo, esta es la primera vez que se plantea tal esfuerzo de unificación para el caso de las investigaciones sobre migración y medios de comunicación en Chile. En la práctica, los estudios continúan acumulándose inorgánicamente, desconociendo su pertenencia común y por lo tanto operando como esfuerzos aislados o en torno a subtemas con escaso, cuando no nulo, diálogo mutuo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este artículo es dar cuenta de la existencia del campo de estudios sobre migración y medios de comunicación en Chile y proveer una rápida caracterización inicial del mismo que permita organizar la producción disponible, favorezca la investigación futura y estimule la comunicación entre los subtemas, disciplinas e investigadores que lo integran.

Es necesario aclarar que no se pretende, a la manera de las revisiones sistemáticas de literatura, evaluar la calidad de la evidencia en torno a un tema —una tarea que, debido a la variedad de subtemas involucrados, excedería el alcance del presente estudio—, sino mapear generalmente el estado actual de un campo de estudios, ponderando aspectos rápidamente recuperables, como la cantidad y formato de las publicaciones, algunos datos sobre su autoría, el tipo de medios elegidos para la publicación de resultados, los términos, temas y metodologías más frecuentes, entre otros.

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que las revisiones de literatura son recursos idóneos para organizar información académica en torno a un tema específico, y considerando que se busca realizar un mapeo inicial y rápido, que no pretende sopesar la evidencia disponible, sino caracterizar generalmente el estado actual del campo de estudios sobre migración y medios en Chile, se optó por conducir una revisión exploratoria de la literatura disponible en las principales bases de datos académicas acerca de esta temática.

Según Mays, Robert y Popay (2001), una revisión exploratoria es un tipo de revisión inicial recomendada cuando el área no ha sido relevada anteriormente, que mapea rápidamente los conceptos o aspectos clave que sustentan un área de investigación, así como las principales fuentes y tipos de evidencia disponibles. Los autores hacen énfasis en la rapidez de este tipo de revisión, así como en su carácter inicial y provisorio, sugiriendo llevarla a cabo especialmente en aquellos casos en que se dificulta visualizar a priori el alcance y la distribución de la literatura sobre un tema particular, para determinar los límites de ese dominio de investigación y, eventualmente, planificar a posteriori una revisión más detallada.

Asimismo, Arksey y O’Malley (2005) indican que, a diferencia de las revisiones sistemáticas, preocupadas por la solidez y replicabilidad de los resultados de un conjunto de estudios, las revisiones exploratorias no buscan evaluar la calidad de la evidencia, sino examinar las características generales y establecer aproximadamente el alcance de un campo del conocimiento determinado.

En cuanto al procedimiento para la selección del corpus, se utilizaron distintas combinaciones de los términos de interés y operadores booleanos para buscar todos los productos de investigación —artículos, libros, capítulos de libro, tesis y otros— sobre migración y medios en Chile disponibles en las bases de datos académicas Web of Science, Scopus, SciELO y Google Scholar.

Para asegurar la pertinencia de los resultados, el criterio de búsqueda se circunscribió específicamente a aquellos recursos que tuvieran en sus títulos, resúmenes y/o palabras clave alguna combinación entre cada uno de los siguientes tres tipos de términos:

i) al menos una variante de las palabras “migración” y/o “migrante” —por ejemplo, “inmigración”, “emigración”, “inmigrante/s”, “emigrante/s”—;

ii) al menos un término referido a los medios de comunicación —por ejemplo, “medios”, “medios de comunicación”, “prensa”, “periódico/s”, “diario/s”, “radio”, “TV”, “televisión”—, y

iii) al menos un término que hiciera referencia al recorte territorial, como “Chile” o “chileno/a/os/as”.

La búsqueda fue realizada en julio de 2023, se realizó tanto en inglés como en español y consideró todas las investigaciones publicadas desde el inicio de los archivos de esas bases de datos hasta el 30 de junio de 2023. Complementariamente, se revisaron las referencias bibliográficas de cada uno de los resultados para identificar otras investigaciones sobre el mismo tema que no estuvieran indexadas en las mencionadas bases. De tal manera, se obtuvo un corpus conformado por 59 estudios.

Una vez obtenido el corpus, en la segunda fase se procesó el texto completo de cada uno de los estudios, clasificándose su contenido de acuerdo con variables definidas ad hoc para dar cuenta de sus principales características generales. Los datos fueron organizados en una tabla, donde las variables de análisis se distribuyeron en columnas y a cada fila correspondió un estudio. Las principales variables analizadas fueron:

-nombres del/de la/as/os autor/a/as/es;

-género del/de la/as/os autor/a/as/es (masculino; femenino);

-nombre/s de la/s institución/ones de adscripción de la/as/os autor/a/as/es;

-país/es de procedencia de la/s institución/ones de adscripción de la/as/os autor/a/as/es;

-formato de publicación (artículo; libro; capítulo, ponencia; tesis de grado; tesis de postgrado);

-año de publicación;nombre del medio de publicación;

-país de adscripción del medio de publicación;

-idioma de publicación de la investigación;

-título de la investigación;

-resumen o abstract;

-palabras clave;

-paradigma metodológico (cualitativo; cuantitativo; mixto);

-pregunta/s de investigación;

-¿identifica explícitamente su/s objetivo/s de investigación? (sí; no);

-objetivo/s de investigación;

-tipo de medios de comunicación analizados (prensa; radio; TV; otros; prensa y radio; prensa, radio y TV; prensa, radio, TV y otros; etc.);

-emisor de los discursos analizados (medios; audiencias; ambos);

-origen de los migrantes representados en los discursos analizados;

-alcance de los medios analizados (local; nacional; internacional; local y nacional; local, nacional e internacional; local y nacional; nacional e internacional; local e internacional);

-tamaño de la muestra;

-período/s analizado/s;

-técnica de investigación aplicada.

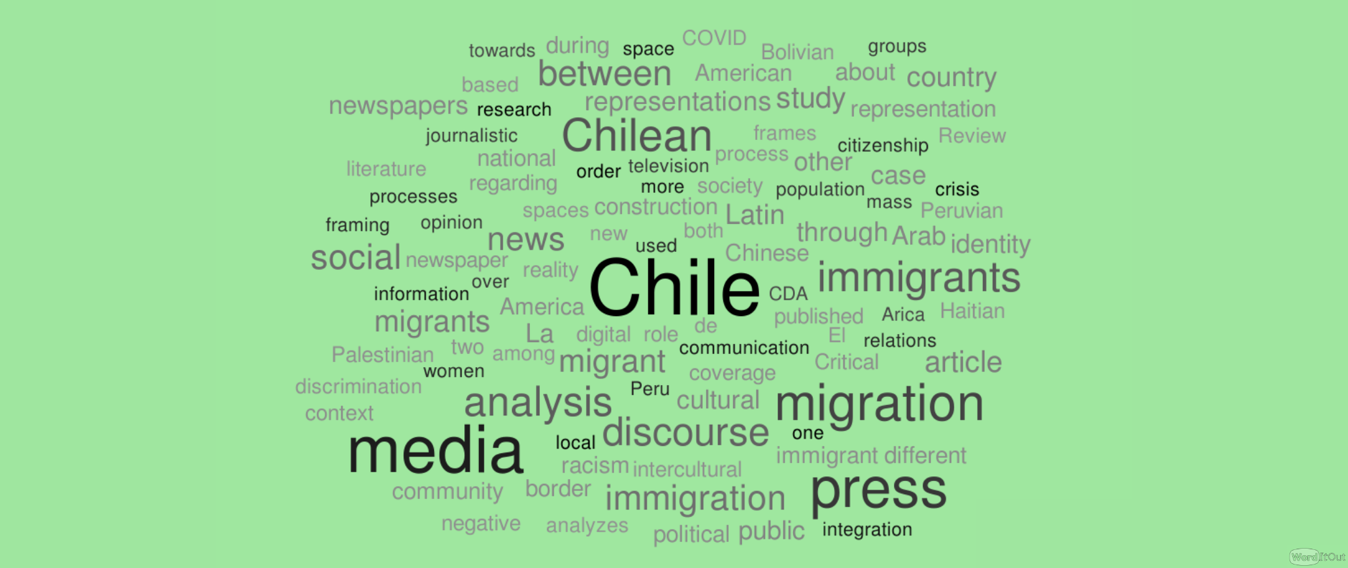

Por último, una vez que se dispuso de los datos organizados en la tabla, se procedió a su análisis e interpretación. Para identificar los términos más frecuentes se procesó el texto completo de los títulos, resúmenes y palabras clave —estos últimos dos únicamente cuando estuvieran disponibles, ya que en algunos casos no lo estaban— en la aplicación de escritorio WordItOut. Para ello se consideraron los términos en inglés, debido a que la gran mayoría de los documentos, mientras que aquellos que están publicados en inglés no contienen versiones en español. Se consideraron únicamente las palabras que estuvieran compuestas por al menos dos letras y que aparecieran 10 o más veces en el total de la muestra analizada, lo cual dio como resultado un total de 73 términos.

RESULTADOS

A los fines de estructurar los resultados obtenidos, se expondrán en primer lugar los datos relativos a la autoría, el formato y los medios de publicación de los estudios que componen el campo de estudios sobre migración y medios de comunicación en Chile, así como su distribución a lo largo del tiempo y sus idiomas de publicación. A continuación, se describirá el contenido de estas investigaciones en sus aspectos temáticos. Por último, se ofrecerán algunas observaciones metodológicas.

Autoría, formato, medios de publicación, idioma y distribución temporal

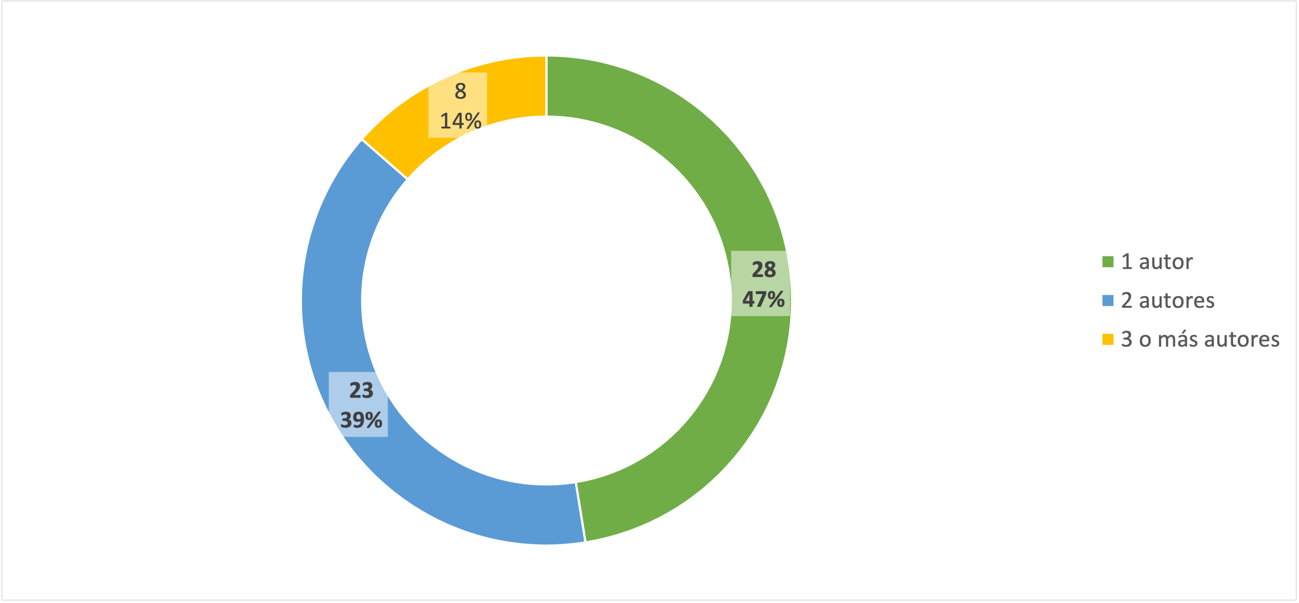

En términos de productividad individual, la contribución de los autores que han publicado sobre el tema es modesta y relativamente equitativa. La autoría se reparte entre 80 personas, de las cuales 66 (83 %) tienen solo 1 publicación, 9 (11 %) participan con 2 publicaciones y 5 (6 %) colaboran con 3 trabajos cada una. El hecho de que no existan investigadores que hayan logrado constituirse en referentes a partir de una producción relativamente numerosa y consistente en el tiempo puede ser un indicio del carácter embrionario de este campo de estudios. Sin embargo, el volumen moderado de las contribuciones por persona está compensado por dos fenómenos auspiciosos. Uno de ellos tiene relación con la coautoría: más de la mitad de los estudios tienen más de una firma, lo cual evidencia una primacía del esfuerzo entre colegas sobre la tendencia individualista a la productividad personal (veáse figura 1).

El segundo rasgo positivo es la mayoritaria participación femenina: de los 80 autores identificados, 48 (60 %) son mujeres. Esta cifra aumenta si se consideran únicamente las firmas de autores principales, ya que de los 59 documentos analizados, 37 (63 %) tienen a una mujer como primera autora. En otras palabras, las mujeres no solo concentran la mayor parte de la discusión, sino que en general lideran las investigaciones en este campo de estudios.

En cuanto a las instituciones de pertenencia de los autores, las dos universidades que concentran mayor cantidad de firmas son chilenas, estatales y una de ellas regional. Se trata de la Universidad de Chile, con sede en la capital del país, y la Universidad de Tarapacá, cuya sede central se ubica en la ciudad de Arica, capital de la región norteña de Arica y Parinacota, con 10 adscripciones cada una. La alta participación de esta última podría estar relacionada con una eventual tendencia de sus académicos a relevar desde el terreno la visibilidad mediática que ha cobrado la frontera norte chilena en años recientes.[1]

Con respecto a los países de origen de las instituciones de pertenencia de los autores, Chile encabeza la lista, con 95 firmas sobre un total de 114. Le siguen Estados Unidos con 8 firmas, España con 7, Argentina con 4 y Reino Unido con 1 adscripción, mientras que en 5 casos no es posible determinar el país de origen porque no se especifica una institución de pertenencia. El hecho de que el 83 % de las firmas provenga de instituciones chilenas indica que el tema no ha logrado atraer la atención de investigadores de otros países de la región o del mundo, lo cual sugiere una dificultad en la contextualización y posicionamiento del fenómeno estudiado dentro de un conjunto de problemáticas que excedan la escala nacional.

Atendiendo al formato de publicación, el 85 % de los estudios son artículos científicos. En mucho menor medida, se encontraron, también, capítulos de libros, tesis de pre y postgrado, ponencias en congresos e informes de investigación. El predominio del artículo no sorprende, ya que es el formato más usualmente elegido para la difusión de resultados de investigación en la mayoría de las disciplinas.

En cuanto a la distribución de las publicaciones a lo largo del tiempo, los datos evidencian que se trata de una línea de investigación joven. Por un lado, el primer estudio encontrado tiene solo 25 años de antigüedad. Por otra parte, el 63 % de los estudios han sido publicados durante el último lustro, entre los años 2019 y 2023. Este incremento reciente en la cantidad de investigaciones, con un récord de 12 estudios sobre el tema publicados en 2021 y 15 en 2022, coincide con un período en el cual la migración cobró notoriedad en la sociedad y los medios chilenos, no solo por el crecimiento estadístico en la cantidad de inmigrantes sino también a partir de la irrupción de sucesos que concentraron un gran interés periodístico, como la crisis migratoria en Colchane y otras localidades del norte del país. Probablemente esto haya incidido en la agenda de investigadores que de otra manera no se habrían interesado en el vínculo entre migración y medios de comunicación en Chile (veáse figura 2).

Con respecto a los medios de publicación —revistas, libros, actas de congresos, etcétera—, el que concentra mayor cantidad de estudios sobre el tema es la revista científica española Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos Sección Árabe-Islam, con 6 publicaciones. La totalidad de los estudios publicados allí son investigaciones sobre la prensa étnica. Le siguen sus pares mexicana, Estudios Fronterizos, y estadounidense, International Journal of Communication, con 2 estudios publicados cada una, y luego una gran variedad de medios que participan con 1 publicación cada uno. Asimismo, si bien la mayor parte (69 %) de los estudios han sido publicados en medios no chilenos, Chile encabeza la lista de países de publicación, con 18 estudios. Es seguido por España, con 14; Estados Unidos, con 5; Colombia, México, Reino Unido y Suiza, con 3 estudios cada uno; Brasil, Países Bajos y Venezuela, con 2 investigaciones cada uno, mientras que Argentina, Ecuador, Perú y Portugal colaboran con 1 firma cada uno. Por otra parte, el rango de cobertura disciplinar de los medios de publicación elegidos por los autores para presentar sus resultados de investigación es diverso.

Los estudios se encuentran publicados en medios especializados en Sociología, Geografía, Historia, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencia Política y Derecho, entre otras ramas del saber. Esto no sorprende, teniendo en cuenta que tanto las Ciencias de la Comunicación como los estudios migratorios son campos intrínsecamente interdisciplinarios.

Considerando el idioma en el que están publicados los estudios, predomina ampliamente el español, con 45 investigaciones (76 %) por sobre el inglés, con 14 documentos (24 %), lo cual podría contribuir a explicar el escaso interés que ha recibido el tema en territorios no hispanófonos.

Contenido: aspectos temáticos

Los términos más frecuentes en los títulos, resúmenes y palabras clave de los estudios analizados también entregan aspectos de interés para una caracterización general de la investigación sobre migración y medios en Chile. En ese sentido, las palabras más destacadas, con más de 50 menciones, son Chile (107), media (88), press (71), migration (62) y Chilean (52). Las reiteradas referencias a Chile, la migración y los medios pueden ser previsibles en relación con el recorte espacial y temático dado por la propia línea de estudios. En cambio, la mención de la prensa es un primer indicador de que el grueso de la investigación se ha centrado específicamente en los medios impresos. Les siguen, en el rango de 41 a 50 apariciones, las palabras immigrants (48), analysis (45) y discourse (43). Respecto del primero de estos términos, la frecuencia con que se menciona a los inmigrantes refleja una valorable tendencia a asignarles a los estudios un rostro humano, identificando claramente a las personas que fungen como sujetos o depositarios de las narrativas mediáticas sobre la migración. Las dos restantes sugieren un interés predominante en el discurso como objeto de análisis —es decir, como uno de los lugares donde el sentido social se hace evidente—, así como un esfuerzo por trascender la descripción del fenómeno abordado y avanzar hacia su comprensión.

Con menor cantidad de menciones destacan, entre otros términos, los gentilicios Arab (18), Chinese (14), Haitian (12), Bolivian (12), Palestinian (12) y Peruvian (12), que demarcan algunas de las nacionalidades de origen más abordadas por la literatura disponible. Esto evidencia el interés de parte de los investigadores en comunidades inmigratorias fronterizas y otras ultramarinas, como la árabe y la china. Respecto de estas últimas, si bien tienen una importancia histórica y cultural innegable, no representan un porcentaje significativo de la inmigración residente en Chile en la actualidad. En contraste, resalta la escasez de términos referidos a la inmigración venezolana y colombiana, que no sólo concentran el 42 % del total de migrantes residentes en el país (Instituto Nacional de Estadísticas, 2022), sino que además han recibido recientemente una cuantiosa atención mediática, convirtiéndose en depositarias de representaciones e imaginarios sociales generalmente negativos (Bahar et al., 2020) Veáse figura 3.

Por otra parte, al observar únicamente el contenido de las palabras clave, sobresalen algunos aspectos de interés. Las keywords definen los temas esenciales de una publicación científica y, como tales, constituyen un insumo estratégico para la indexación de las publicaciones en las principales bases de datos y su posterior recuperación por parte de la comunidad académica. En ese sentido, deben ser lo suficientemente precisas, pero a la vez uniformes y estandarizadas, para asegurar que el contenido de un trabajo sea fácilmente accesible para especialistas de distintas disciplinas y campos del conocimiento (Hartley y Kostoff, 2023). En los 59 documentos analizados se identificaron 180 palabras clave, de las cuales solo 27 (15 %) aparecen en más de un estudio. Esto expone una dispersión terminológica o falta de acuerdos en torno a los criterios para indexar los contenidos de manera que puedan funcionar como ejes transversales al campo de estudios, facilitando el rescate de la información más allá de las disciplinas y los subtemas.

Junto con la dispersión terminológica, existe en algunos casos un uso ineficiente de las palabras clave, lo cual podría ser un impedimento para la correcta indexación y posterior identificación de los estudios. Por ejemplo, tratándose de investigaciones sobre medios de comunicación chilenos, es llamativo que solo en el 32 % de los estudios se utilice la palabra clave Chile para delimitar el alcance de los trabajos. También se advierte una utilización de keywords excesivamente genéricas —como control, culture, health, space, survey o tradition— o específicas —por ejemplo, Bolivians in Tarapacá—, adjetivos desprovistos de sustantivo —como intercultural o neoliberal—, términos innecesariamente extensos —por ejemplo, communication and intercultural journalism, Italian-Chilean cultural relations o migration within Latin America—, categorías confusas —como news media— e inclusive la superposición de un término y su acrónimo dentro de una misma keyword —en el caso de Critical Discourse Analysis (CDA)—(véase figura 4).

El contenido de las keywords más utilizadas es predecible en relación con el recorte temático general del campo de estudios: la palabra clave más frecuente es Chile, registrada en 19 casos, y le siguen migration (12), immigration (8), immigrants (6), media (6) y press (6). Con menor frecuencia aparecen algunos términos que remiten a enfoques temáticos y metodológicos más específicos, como identity (5), discrimination (4), COVID (3), racism (3), stereotype (3), humanitarian crisis (2), integration (2), intersectionality (2), social representations (2) y women (2).

Por otra parte, más allá del contenido de los títulos, resúmenes y palabras clave, se analizaron los textos completos de los artículos buscando determinar aproximadamente sus núcleos temáticos principales y agruparlas en torno a subtemas.[2] En ese sentido, a pesar de que Chile ha sido tradicionalmente —hasta la reciente explosión del fenómeno inmigratorio— un país fundamentalmente emisor de migrantes, no se han encontrado investigaciones sobre la relación entre los medios de comunicación y la emigración chilena. La totalidad de los documentos identificados analiza la inmigración.

El subtema más prolífico refiere a las representaciones de la inmigración reciente en medios de alcance nacional, un núcleo que agrupa 30 estudios. El énfasis en las narrativas de los dos grandes diarios nacionales resulta previsible en un país cuyo sistema de medios está altamente concentrado en torno a un duopolio entre los grupos El Mercurio, propietario del diario homónimo, y Copesa, dueño de La Tercera (Gronemeyer y Porath, 2014; Mönckeberg Pardo, 2009). A su vez, tanto el recorte temporal que privilegia lo reciente sobre lo pretérito como el interés por la inmigración latinoamericana se explican por el crecimiento exponencial que ha registrado la inmigración en Chile durante la última década, así como por el hecho de que el origen de estos flujos es mayoritariamente intrarregional (Instituto Nacional de Estadísticas, 2022).

El segundo subtema más prominente son las representaciones de la inmigración pasada en medios étnicos, emprendimientos comunicacionales fundados hacia mediados del siglo XX y desaparecidos pocos años después, creados por y dirigidos a inmigrantes asentados en Chile durante ese periodo. Los 12 estudios que integran este clúster temático examinan los discursos de los medios étnicos sobre sus propias comunidades de pertenencia —árabe, judía, italiana y británica— en el marco de la integración a la sociedad de acogida, como también acerca de otros colectivos de inmigrantes y la población autóctona. El contenido de este tema da cuenta de la existencia de un subgrupo con rasgos distintivos dentro de los estudios sobre medios de comunicación y migraciones en Chile, caracterizado por una mirada historiográfica y una orientación al estudio de colectividades minoritarias, aunque influyentes en distintos ámbitos de la sociedad chilena. En lugar de abordar el discurso de los medios tradicionales sobre las personas inmigrantes, estas investigaciones analizan las narrativas generadas por los inmigrantes a través de sus propios medios de comunicación.

El tercer subtema dirige el interés hacia las representaciones de la inmigración reciente, pero en este caso —a diferencia del eje temático mayoritario, que se ocupa de los medios de circulación nacional— se concentra en el discurso de los medios regionales. En torno a esta temática se congregan 8 investigaciones de las cuales 6 conforman, a su vez, un conjunto bien definido de estudios sobre el discurso de los medios de la región fronteriza del norte de Chile acerca de la inmigración recibida en ese territorio. Esto no sorprende, ya que se trata de un área del país que históricamente ha tenido mayor visibilidad que otras en relación con el fenómeno migratorio y recientemente ha ocupado un rol central en la agenda política y mediática a partir de casos como la mencionada crisis migratoria. Por su parte, los dos estudios restantes dedican su atención al discurso de medios regionales de la zona sur de Chile.

Luego, con menor cantidad de estudios asociados, se observan núcleos temáticos referidos a fenómenos variados, en ocasiones parcialmente superpuestos entre sí y más difíciles de clasificar.

Aspectos metodológicos

En cuanto al enfoque general predominante en los estudios identificados, el paradigma cualitativo es el más utilizado, aplicado en 53 (90 %) de los 59 estudios identificados, seguido por el cuantitativo y el mixto, con 5 casos cada uno.

Por otra parte, un dato curioso es que 8 (14 %) de los 59 estudios analizados no identifican claramente sus objetivos. Asimismo, si bien en 4 de ellos se compensa la ausencia de objetivos con la incorporación de preguntas de investigación, los 4 restantes carecen de objetivos y preguntas, lo cual supone una importante deficiencia.

En cuanto al tipo de medios en cuyo discurso se concentran mayoritariamente los estudios analizados, sobresale la prensa como el más elegido. De los 59 documentos analizados, 46 (78 %) tienen a los medios impresos como único objeto de análisis.[3] En cuanto al resto, 3 analizan la TV, 2 indagan en la prensa y la radio, 1 en la prensa y la radio, 1 en la prensa, radio y TV, 1 en la radio y 1 en las prácticas de comunicación de un movimiento de inmigrantes, mientras que 4 estudios no identifican el tipo de medio que abordan El énfasis mayoritario en la prensa es previsible, teniendo en cuenta que se trata del medio de comunicación de masas más antiguo e influyente en distintos momentos de la historia, y se ha demostrado que en la actualidad continúa siendo determinante en la definición de la agenda y logra permanecer más tiempo que otros medios en la centralidad de la conversación pública (Langer y Gruber, 2021).

Por otro lado, respecto de la disyuntiva clásica de los estudios de la comunicación entre otorgar primacía al discurso de los medios o al de las audiencias, en 52 (88 %) de las 59 investigaciones identificadas se elige la primera opción, en 3 se escoge la segunda, en 3 se consideran ambos tipos de discurso y en el estudio restante no se elige ninguna de ellas.se asume que la distribución del poder en las sociedades es desigual, es lógico considerar que el discurso de los medios tiene una mayor influencia social que el de sus usuarios. Sin embargo, la escasez de estrategias metodológicas que integren medios y audiencias en una misma pesquisa denota cierta rigidez en la forma de acercarse a un fenómeno en el que los usuarios disponen de una gran variedad de canales para expresar sus propios discursos y estos pueden tener distintos grados de cercanía o distanciamiento respecto del mensaje de los medios. Otra posible explicación de la falta de estudios de este tipo es que tanto el análisis de las audiencias como el cruce entre un análisis de medios y uno de audiencias en la misma investigación requieren generalmente de mayor presupuesto que las investigaciones tradicionales enfocadas únicamente en el discurso de los medios. De allí que el financiamiento sea un posible factor para considerar, aunque esto escapa a las posibilidades del presente trabajo y representa un desafío adicional de cara a su constatación, ya que no todos los estudios explicitan su fuente de financiamiento.

En cuanto al lugar de origen de los inmigrantes cuya representación mediática abordan, 16 (27 %) de los 59 estudios identificados no lo especifican con claridad, mientras que el resto delimita su interés en torno a las representaciones sobre personas de origen árabe (7), latinoamericano (6), peruano y boliviano (5), peruano (4), chino (4), haitiano (4), boliviano (2), argentino (1), colombiano (1), europeo (1), británico (1), haitiano y colombiano (1), italiano (1), judío (1), palestino (1), palestino y judío (1), peruano, boliviano y colombiano (1), y venezolano (1). Nuevamente, se puede apreciar que las comunidades venezolana y colombiana se encuentran subrepresentadas, mientras que otras, como las árabes, reciben una atención considerablemente mayor. Se trata de un hecho sugestivo, que hace pensar que la sobreestimación de la inmigración de ultramar y la subestimación de la inmigración latinoamericana (Martínez Alarcón y Doña Reveco, 2022) podrían permear las prácticas de los académicos al momento de elegir en qué comunidades inmigratorias enfocar sus objetivos de investigación.

Mayoritariamente, los medios analizados por los estudios identificados en esta revisión son de alcance nacional (71 %) y en menor medida local o regional (17 %), mientras que solo el 5 % de las investigaciones incorporan una cobertura de medios tanto nacionales como locales o regionales, el 5 % no especifica el tipo de medios que analiza y el 2 % se dedica a estudiar medios de alcance internacional. La escasa presencia de investigaciones sobre el mensaje de los medios locales o regionales podría ser entendida a partir de lo que Casanova (2021) denomina centralismo metodológico, es decir, una extrapolación del centralismo estatal propio de sistemas como el chileno a los modos de hacer ciencia. Así, podría asumirse que, para una parte de la academia especializada, los discursos producidos desde medios periféricos tienen menor valor en la medida que se distancian de la centralidad de la toma de decisiones.

Respecto del tamaño de la muestra o corpus con el que trabajan, destaca el hecho de que 25 (42 %) de los 59 estudios identificados no lo especifican con claridad. En cuanto al resto de los estudios, 16 (27 %) utilizan una muestra de 100 a 1.000 unidades de análisis, y solo 4 (7 %) usan muestras de más de 1.000 unidades de análisis, mientras que en 14 (24 %) el corpus analizado es menor a las 100 unidades de análisis. En algunos casos, la muestra es menor a 10 casos, lo cual es problemático al momento de extraer conclusiones válidas, incluso en estudios cualitativos.

En cuanto al período histórico analizado, 24 (41 %) estudios centran su interés en la última década y los primeros tres años de la actual, 12 no especifican el período de análisis, 12 cubren el lapso entre la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, 10 abordan el período 1850-1949 y por último 1 cubre el período 1800-1849. La preponderancia del interés en los períodos más recientes no sorprende, ya que coincide con los años de mayor incidencia del fenómeno inmigratorio en Chile.

Por último, en referencia a las técnicas de investigación utilizadas, predominan los distintos tipos de revisión —bibliográfica, hemerográfica, historiográfica—, aplicadas en 20 casos. Le siguen el análisis de contenido, con 13 aplicaciones; el análisis crítico del discurso, con 11; el análisis del discurso, con 5; la etnografía, con 3, y la encuesta, con 2. Por último, se registra 1 observación participante, 1 aplicación de entrevistas y 7 casos en los que no se informa la técnica de investigación aplicada, lo que constituye otra debilidad metodológica.

CONCLUSIONES

La revisión exploratoria realizada en este artículo permite, en primer lugar, determinar la existencia de un campo de estudios sobre migración y medios de comunicación en Chile, un conjunto de investigaciones que involucra a diversos autores, instituciones, subtemas y metodologías dedicados a dar cuenta de un tema en común: el nexo entre el fenómeno migratorio y el ámbito de los medios de comunicación en un territorio específico, el chileno. A pesar de que todos ellos estaban ahí, hasta el momento no se había planteado ni puesto a prueba la tesis de que estos, más allá de sus evidentes diferencias, formaran parte de un mismo campo de estudios. Este es, por lo tanto, el primer aporte de la presente investigación.

En segundo lugar, esta revisión permite caracterizar rápida e inicialmente el estado general del campo de estudios sobre migración y medios en Chile respecto de tres aspectos fundamentales: i) los autores, instituciones, países y medios de publicación participantes; ii) los términos y subtemas presentes, y iii) las principales decisiones metodológicas involucradas en esas investigaciones.

Respecto del primer aspecto, es posible concluir que se trata de un campo de estudios relativamente joven, de gran crecimiento durante los últimos dos años, en coincidencia con el aumento exponencial de la inmigración en Chile y su prominencia en el debate público y el discurso mediático. La autoría de los estudios se distribuye equitativamente entre una importante cantidad de académicos con escasas publicaciones en la materia, sin liderazgos marcados de ninguno de ellos. Las mujeres tienen una mayor participación que los hombres en la autoría de las publicaciones y las coautorías superan a las contribuciones individuales. Los autores provienen en su gran mayoría de universidades chilenas —entre las que destacan dos estatales, una de ellas regional—, aunque generalmente publican sus investigaciones —en su gran mayoría artículos científicos, redactados en idioma español— fuera de Chile.

En relación con el segundo aspecto, el contenido de las palabras más frecuentes en los títulos, resúmenes y palabras clave permite derivar algunas conclusiones. Existe un énfasis en el análisis, respecto de la mera descripción. Además, este análisis está enfocado en el discurso, entendido como el lugar donde se evidencia el sentido social. Por otra parte, el énfasis de ese interés en el aspecto discursivo se dirige principalmente a la prensa, en desmedro de otros medios de comunicación. Adicionalmente, la atención se sitúa preferentemente sobre las comunidades inmigratorias tradicionales en Chile, como las provenientes de países fronterizos y las ultramarinas, en contraste con una escasez de referencias a la inmigración reciente, proveniente de países como Colombia y Venezuela. Por último, las palabras clave en algunos casos están pobremente utilizadas, lo cual dificulta la correcta indización de los estudios, y son extremadamente variadas, lo cual evidencia una falta de acuerdos terminológicos. Por otra parte, existe al interior del campo una serie de clústeres o núcleos temáticos bien definidos, entre los cuales destacan los estudios sobre representaciones de la inmigración actual y reciente en medios nacionales, seguidos por representaciones de la inmigración pasada en medios étnicos y las representaciones de la inmigración actual en medios regionales. Llama la atención la ausencia de estudios sobre las representaciones mediáticas —o el uso de medios por parte— de la emigración chilena, teniendo en cuenta que, hasta la llegada de los flujos inmigratorios recientes, Chile se caracterizaba por ser principalmente un país emisor de migrantes.

Con respecto al tercer aspecto, en cuanto a las decisiones metodológicas, es posible concluir que la gran mayoría de los estudios identificados recurren a un paradigma cualitativo, focalizan su atención exclusivamente en la prensa —especialmente en la de alcance nacional— y dan primacía al discurso de los medios sobre las audiencias. Entre las técnicas de investigación más utilizadas destacan distintos tipos de revisión, seguidas por el análisis de contenido y el análisis crítico del discurso. Asimismo, se observan algunos problemas, como un porcentaje importante de investigaciones que no identifican claramente sus objetivos, el origen de los migrantes cuya representación mediática analizan, el tamaño de la muestra ni el período estudiado.

Todo lo anterior es indicativo de un campo de estudios emergente, con rasgos reconocibles, una importante diversidad temática en torno a clústeres bien definidos, y algunos problemas metodológicos que necesitan ser abordados para mejorar la precisión, coherencia y representatividad de las investigaciones.

Las principales limitaciones de este trabajo derivan del tipo de revisión de literatura aplicada. Al tratarse de una aproximación exploratoria, caracterizada por un relevamiento inicial, rápido y no exhaustivo, los resultados solo permiten mapear ampliamente el campo en cuestión y sobrevolar por sus características generales. Si se desea conocer o sopesar la calidad de la evidencia presentada por los diferentes estudios que componen este conjunto de investigaciones, este trabajo podrá ser de utilidad solo en su fase inicial, proporcionando un cuadro de situación general que luego permita avanzar hacia un análisis más exhaustivo. Del mismo modo, aunque las interpretaciones que aquí se proveen son en general conjeturales, pueden servir como un primer paso para alcanzar un grado de interpretación más profundo sobre el estado actual del campo. Lo más valioso de esta revisión no está en la interpretación de los datos, sino en su recolección, unificación, organización y descripción de estos.

En ese sentido, se espera que haber puesto en consideración la existencia del campo de estudios sobre migración y medios en Chile y sus rasgos generales pueda servir de inspiración para empresas más específicas o pormenorizadas, como podría ser el caso de revisiones sistemáticas de literatura que den cuenta de la evidencia disponible en alguno de los clústeres temáticos identificados aquí, o revisiones cualitativas que permitan ahondar en la significación de aspectos que aquí han sido someramente descritos pero merecen mayor reflexión, como las razones de la preeminencia que en la literatura disponible tienen ciertos términos, subtemas, períodos históricos u orígenes de los migrantes analizados.

Este artículo forma parte del Proyecto Fondecyt de Iniciación en Investigación N° 11230990, titulado “Medios de comunicación, framing y construcción de alteridad en el Chile de la inmigración masiva: imaginarios sociales sobre el/la inmigrante en los discursos de la prensa online y sus audiencias”, del que el autor es investigador responsable. El autor agradece a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) por apoyar y financiar este proyecto.

REFERENCIAS

Arksey, H. y O’Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Bahar, D., Dooley, M. y Selee, A. (2020). Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas. Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile. Migration Policy Institute. https://bit.ly/3qGzrGE

Bonhomme, M. y Alfaro, A. (2022a). How Television news media reinforce racialized representations of Haitian and Colombian migration in multicultural urban Chile. En E. K. Ngwainmbi (Ed.), Dismantling cultural borders through social media: How Networked communities compromise identity (pp. 174-184). Palgrave MacMillan.

Bonhomme, M. y Alfaro, A. (2022b). Migración haitiana y racismo anti-negro: Las implicancias de los encuadres mediáticos en espacios públicos y digitales. Cuadernos De Teoría Social, 8(16), 86–125. https://doi.org/10.32995/0719-64232022v8n16-137

Bonhomme, M. y Alfaro, A. (2022c). ‘The filthy people’: Racism in digital spaces during Covid-19 in the context of South–South migration. International Journal of Cultural Studies, 25(3-4), 404-427. https://doi.org/10.1177/13678779221092462

Boomgaarden, H. G. y Vliegenthart, R. (2009). How news content influences anti-immigration attitudes: Germany, 1993-2005. European Journal of Political Research, 48(4), 516-542. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01831.x

Busch, B. y Krzyżanowski, M. (2012). Media and Migration: Exploring the Field. En M. Messer, R. Schroeder y R. Wodak (Eds.), Migrations: Interdisciplinary Perspectives (pp. 277-282). Springer.

Casanova, M. (2021). Real Wages of Saltpetre Workers after the Crisis: A Critique on Methodological Centralism (Chile, 1932–1960). Bulletin of Latin American Research, 41(5), 739-753. https://doi.org/10.1111/blar.13294

Chauzy, J.-P. y Appave, G. (2014). Communicating effectively about migration. En G. Dell’Orto y V. Birchfield (Eds.), Reporting at the Southern borders: Journalism and public debates on immigration in the US and the EU (pp. 62-72). Routledge.

Dammert, L. y Erlandsen, M. (2020). Migración, miedos y medios en la elección presidencial en Chile (2017). Revista CS, 31, 43-76. https://doi.org/10.18046/recs.i31.3730

Dekker, R., Engbersen, G., Klaver, J. y Vonk, H. (2018). Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making. Social Media + Society, 4(1). https://doi.org/10.1177/2056305118764439

Deuze, M. (2006). Ethnic media, community media and participatory culture. Journalism, 7(3), 262-280. https://doi.org/10.1177/1464884906065512

Doña-Reveco, C. (2022). “Immigrant Invasions to the South American Tiger”: Immigration Representations in Chilean Newspapers (1991–2001). Journal of Immigrant & Refugee Studies, 1-15. https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2132570

Eberl, J.-M., Meltzer, C. E., Heidenreich, T., Herrero, B., Theorin, N., Lind, F., Berganza, R., Boomgaarden, H. G., Schemer, C. y Strömbäck, J. (2018). The European media discourse on immigration and its effects: a literature review. Annals of the International Communication Association, 42(3), 207-223. https://doi.org/10.1080/23808985.2018.1497452

Gaete Quezada, R. (2022). Crisis migratoria en el norte de Chile. Encuadres informativos de la prensa regional. Estudios Fronterizos, 23, e100. https://doi.org/10.21670/ref.2216100

Gronemeyer, M. E. y Porath, W. (2014). The Ethical Demand for Editorial Diversity in a Context of Concentrated Newspaper Ownership in Chile. Palabra Clave, 17(1), 71-101. https://doi.org/10.5294/pacla.2014.17.1.3

Hartley, J. y Kostoff, R. (2003). How Useful are `Key Words' in Scientific Journals? Journal of Information Science, 29(5), 433-438. https://doi.org/10.1177/01655515030295008

Hauri Opazo, S. (2021). Representaciones sociales en el discurso del Diario Austral de Temuco en torno a la migración en la Araucanía entre 2018 y 2019. Revista Austral De Ciencias Sociales, (40), 179-196. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2021.n40-10

Hopkins, L. (2009). Media and migration. A review of the field. The Australian Journal of Communication, 36, 35-54.

Instituto Nacional de Estadísticas. (2003). Censo 2002. Síntesis de resultados. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Estadísticas. https://bit.ly/3sj7wwR

Instituto Nacional de Estadísticas. (2022). Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre de 2021. Desagregación nacional, regional y principales comunas. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Estadísticas. https://bit.ly/45CWTTO

Ivanova, A. y Jocelin-Almendras, J.A.(2022). Representations of (Im)migrants in Chilean Local Press Headlines: a Case Study of El Austral Temuco. International Migration & Integration, 23, 227-242. https://doi.org/10.1007/s12134-021-00832-2

Ivanova, A., Jocelin, J. y Samaniego, M. (2022). Los inmigrantes en la prensa chilena: lucha por protagonismo y racismo encubierto en un periódico gratuito. Comunicación y medios, 31(46), 54-67. https://dx.doi.org/10.5354/0719-1529.2022.67412

Langer, A. I. y Gruber, J. B. (2020). Political Agenda Setting in the Hybrid Media System: Why Legacy Media Still Matter a Great Deal. The International Journal of Press/Politics, 26(2), 313-340. https://doi.org/10.1177/1940161220925023

Lázaro Durán, M. I. (1998). La prensa del Mahyar en Chile: la revista Laiazul (1945). Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-Islam, 47, 187-208.

Lecheler, S., Matthes, J. y Boomgaarden, H. (2019). Setting the Agenda for Research on Media and Migration: State-of-the-Art and Directions for Future Research. Mass Communication and Society, 22(6), 691-707. https://doi.org/10.1080/15205436.2019.1688059

López Oliva A. B. (2022). Al-Andalus en Chile: hacia una triangulación histórica Mundo árabe- España-América Latina a través del semanario árabe-chileno La Reforma (1930-1942). Anaquel de Estudios Árabes, 34(1), 91-110. https://doi.org/10.5209/anqe.82168

Martínez Alarcón, G. y Doña Reveco, C. (2022). “¡Estos inmigrantes!” Un análisis de la memoria colectiva de la inmigración europea en la prensa chilena, 1850-1920. Periplos. Revista de Investigación sobre Migraciones, 6(1), 148-173. https://bit.ly/44kimzM

Mays, N., Roberts, E. y Popay, J. (2001). Synthesising research evidence. En N. Fulop, P. Allen, A. Clarke y N. Black (Eds.), Studying the organisation and delivery of health services: Research methods (pp. 188-220). Routledge.

Metzger, M. (2009). The study of media effects in the era of internet communications. En R. Nabi y M. Oliver (Eds.), The SAGE handbook of media processes and effects (pp. 561-575). Sage.

Mönckeberg Pardo, M. O. (2009). Los magnates de la prensa: Concentración de los medios de Comunicación en Chile. Debate.

Navarro-Conticello, J. (2022). Oportunidades, dificultades y capacidades necesarias: Imaginarios sociales de España como destino migratorio en el discurso de la prensa online argentina. Población & Sociedad, 29(2), 50-76. http://dx.doi.org/10.19137/pys-2022-290203

Navarro-Conticello, J. (2023). Entre la patria y la madre patria: imaginarios de la (in)movilidad a España en las audiencias de la prensa argentina. Migraciones, 59, 1-22. https://doi.org/10.14422/mig.2023.022

Pacheco, J. A. (2006). La prensa árabe en chile: sueños y realidades árabes en un mundo nuevo. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-Islam, 55, 277-322.

Stefoni, C. y Brito, S. (2019). Migraciones y migrantes en los medios de prensa en Chile: la delicada relación entre las políticas de control y los procesos de racialización. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 23(2), 1-28. https://doi.org/10.35588/rhsm.v23i2.4099

Yu, S. S. y Matsaganis, M. D., Eds. (2020). Ethnic Media in the Digital Age. Routledge.

Notas

Declaración de intereses