Artículos

Debates tácitos. La configuración teórica-política y social de la etapa emergente de la escuela de ciencias de la información, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (1966 y 1971)

Tacit debates. The theoretical-political and social configuration of the emerging stage of the school of information sciences, National University of Córdoba, Argentina (1966 and 1971)

Intersecciones en Comunicación

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

ISSN-e: 2250-4184

Periodicidad: Semestral

vol. 2, núm. 18, 2024

Recepción: 11 junio 2024

Aprobación: 13 septiembre 2024

Resumen: El artículo estudia dos momentos de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba: 1966 y 1971, el primer intento de creación y su efectiva fundación respectivamente. La hipótesis de trabajo es que, cada una de esas instancias estuvo constituida por debates teórico-políticos, así como por circunstancias sociales, que abonaron a los iniciales modos de perfilar el estudio de la comunicación. La metodología empleada es un análisis de caso, para el que se emplearon técnicas de revisión documental y de material de archivo. Se concluye que los debates de diferentes actores remiten al momento sociohistórico en que se institucionalizó la carrera de grado y a conceptualizaciones teóricas, elementos que abonaron al estudio de la comunicación en aquella coyuntura.

Palabras clave: Teorías de la Comunicación, Escuela de Ciencias de la Información, Institucionalización, Modernización, Historia.

Abstract: The article studies two moments of the School of Information Sciences of the National University of Córdoba: 1966 and 1971, the first attempt of creation and its effective foundation, respectively. The working hypothesis is that each of these instances was constituted by theoretical-political debates, as well as by social circumstances, which contributed to the initial ways of outlining the study of communication. The methodology used is a case analysis, for which documentary review techniques and archival material were employed. It is concluded that the debates of different actors refer to the socio-historical moment in which the undergraduate program was institutionalized and to theoretical conceptualizations, elements that contributed to the study of communication at that time.

Keywords: Communicationtheories, Escuela de Ciencias de la información, Institutionalization, Modernization, History.

Introducción

El artículo aborda la etapa embrionaria de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (en adelante ECI-UNC), particularmente su configuración teórica-política. Trabajamos en la hipótesis de que la construcción conceptual de una disciplina se vincula con la práctica discursiva situada de los sujetos. Es así que nos centramos en dos momentos claves de la ECI-UNC, sus dos fundaciones. En 1966, el proyecto de creación de la institución fue aprobado pero no llegó a ponerse en funcionamiento; y en 1971 el proyecto obtuvo una segunda ordenanza, que permitió su efectiva puesta en marcha. En ambas instancias había en común dos elementos sobresalientes, por un lado, el impulsor de la institución, Adelmo Montenegro, por otro, la teoría de la modernización, que trataba de hegemonizar las discusiones académicas en América Latina. Reconstruir esas instancias, en vinculación a debates teóricos, políticos y a circunstancias sociales de ese momento, permite identificar fundamentos de creación, muchos de los cuales refieren a debates teóricos tácitos o “no dichos”.

La indagación sobre la ECI-UNC, que presenta avances de una investigación doctoral, parte de dos supuestos teóricos. El primero, que accedemos al pasado de manera fragmentaria y a partir de interrogaciones desde el presente (Ricoeur, 1990), es así que a través de huellas que se encuentran en documentos es posible re-construir una situación del pasado. El segundo refiere a que, lo que llegamos a conocer del pasado son algunas prácticas discursivas situadas. A partir de considerar esas materialidades, es posible identificar algunas de las reglas socio discursivas que habilitaban a que algo pueda ser pronunciado y/o escuchado, esto es, las condiciones de posibilidad históricas (Foucault, [1969]2004). Esto a su vez requiere tener cautela sobre explicaciones, por un lado, contextualistas -que la causa de ciertas ideas, eventos o prácticas sólo son consecuencia del contexto-, por otro lado, razonamientos que privilegian lo acontencial -la excepcionalidad funda nuevas posibilidades en el futuro y no tienen un vínculo causal con circunstancias previas (Jay, 2012). En resumen, atender las prácticas discursivas de manera situada y la contingencia que ello trajo aparejado, permite considerar las conceptualizaciones en torno a Comunicación[1], antes que buscar una idea o una definición primera y última.

Para la exposición de los resultados de la investigación, se organizó el contenido en dos subapartados. El primero, reconstruye históricamente los dos momentos de fundación de la ECI-UNC, 1966 y 1971. El segundo, se focaliza en el debate teórico preponderante al momento de creación de la institución, la teoría de la modernización. A su vez, este subapartado se encuentra organizado en dos partes. La primera aborda la teoría de la modernización, una perspectiva que se forjó luego de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. La segunda, centrándonos en el caso de la ECI, se exponen aquellas huellas que refieren a la teoría de la modernización, así como la singularidad del caso cordobés.

Metodología

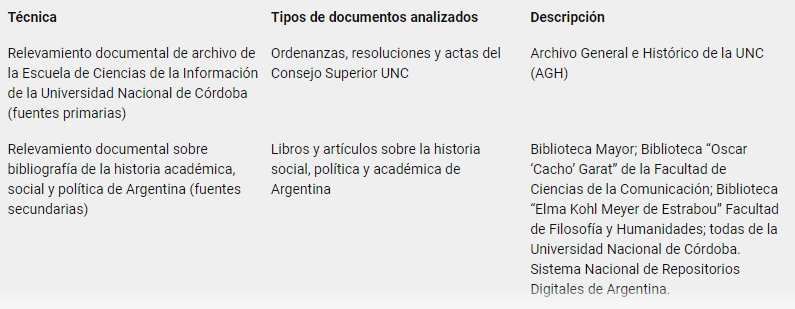

Para llevar a cabo la investigación se empleó una metodología cualitativa. El estudio de caso resulta apropiado ya que el ámbito universitario es un espacio concreto, donde se enmarcan las prácticas socio discursivas. La universidad pública en Argentina ha sido un lugar históricamente privilegiado donde se generan conocimientos socialmente válidos, que también son resultado de dinámicas sociopolíticas. En cuanto a la ECI-UNC, presenta la particularidad de que se creó directamente en el campo de la Comunicación y no en periodismo, como era frecuente desde mediados de la década del ‘50 del siglo XX. Asimismo, y al centrarnos en las prácticas discursivas de los sujetos que habitaron los primeros momentos de la institución, retomamos la trayectoria académica del director-organizador de la ECI-UNC, y se consideraron a su vez documentos escritos por él. Las técnicas de investigación empleadas para la investigación fueron, la revisión documental de fuentes primarias y secundarias, sistematizadas en Tabla 1.

Fuente: Elaboración propia (2024).

Contexto de fundación ECI-UNC (1966 Y 1971)

A continuación se reconstruyen elementos contextuales de las fundaciones de la ECI-UNC, a los fines de ubicar temporal y espacialmente el caso de estudio. La narración se encuentra organizada de manera cronológica a partir de dos momentos claves, 1966, el primer proyecto de fundación, y 1971, el segundo proyecto; eventos que habilitaron a la puesta en funcionamiento efectiva de la carrera en junio de 1972. Si bien entre una fecha y la otra transcurrieron escasamente seis años, a nivel de políticas socioeconómicas y universitarias se produjeron profundas transformaciones, aunque también existieron algunas continuidades. En ese sentido, el proceso de instauración de la ECI es posible identificarlo dentro de un período histórico argentino más amplio, que tuvo una duración de dieciocho años y que se encuentra subdividido, al menos, en dos subperíodos: de 1955 a 1966 y de 1966 a 1973.

El primer proyecto de la ECI-UNC, surgió del anhelo que expresaron en 1965 las autoridades del Círculo de la Prensa Córdoba a Adelmo Montenegro, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante FFyH-UNC), de poner en funcionamiento la Escuela de Periodismo “Esteban Echeverría”[2] en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba[3]. Montenegro, por su parte, elaboró un proyecto de Escuela de Ciencias de la Información, valiéndose de documentos avalados por instituciones mundiales o regionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO), y el Centro Internacional de Estudios Superiores en Periodismo para América Latina (en adelante CIESPAL) (Montenegro, 1966). El proyecto fue elevado al Consejo Directivo de la FFyH-UNC, donde se aprobó bajo la resolución n°68/66 el 14 de junio de 1966.

La primera fundación de la ECI-UNC en el marco de la FFyH, se ubica a finales del subperíodo histórico 1955-1966. Este segmento histórico tiene como punto de inicio el golpe de estado a Perón en 1955. La coalición que gobernó luego del golpe, autodenominada Revolución Libertadora, estuvo encabezada primero por Eduardo Lonardi y luego Pedro Eugenio Aramburu, y se extendió desde 1955 hasta 1957, momento en que se convocó a elecciones pero con el partido mayoritario proscrito (el peronismo). La fórmula electa fue la de Arturo Frondizi, luego prosiguió Arturo Illia; ambos períodos fuertemente monitoreados por las Fuerzas Armadas. El 29 de junio de 1966, final del subperíodo histórico, las Fuerzas Armadas destituyeron al presidente electo con el objetivo de “remediar” el desorden que percibían en todos los ámbitos de la vida, que generaba daño al país a nivel económico y moral (Tortti, 1999; Pons, 2010). Al poco tiempo, el gobierno militar intervino las universidades públicas, medida que probablemente afectó a la ECI ya que tenía prevista su puesta en marcha en 1967 pero no se concretó.

La trayectoria de Montenegro[4] resulta valiosa para reconstruir los inicios de la ECI, ya que formó parte de ciertos circuitos intelectuales y posturas político-partidarias que pueden ser consideradas condiciones de posibilidad enunciativa (Foucault, [1969]2004). Montenegro, de acuerdo a la revisión bibliográfica, desde adolescente escribió para la prensa, se graduó como maestro y luego se licenció en Filosofía en lo que actualmente se conoce como FFyH-UNC. De manera temprana, estuvo en oposición a la educación religiosa que imperaba en Córdoba desde principios del siglo XX (Coria, 2001). Asimismo, durante los dos primeros mandatos de Juan D. Perón (1946-1955), es posible percibir que no se encontraba alineado con los postulados del gobierno, al impulsar la creación del Ateneo Filosófico de Córdoba en 1947, el cual funcionaba en el Círculo de la Prensa, donde se convocaba a intelectuales cercanos al pensamiento liberal y socialista[5] (Coria, 2001; Foglino, 2004). Además, después del golpe de estado de 1955, Montenegro ingresó al año siguiente como docente en la UNC y formó parte, por ejemplo, en 1957 del Consejo General de Educación de la provincia de Córdoba, elemento que puede ser considerado como una designación del ala laica de la Revolución Libertadora (Tcach, 2012). Pero también es necesario nombrar que ocupó cargos electivos dentro de la UNC. Primero fue elegido como decano de FFyH entre 1958 y 1962, y luego como vicedecano entre 1964-1966, período donde impulsó la creación de la ECI.

El ingreso de Montenegro como profesor de la UNC ocurrió en un momento singular del país, se lo conoce como la “desperonización” de la vida de Argentina (Buchbinder, 2005; Friedemann, 2021). Con esa categoría se hace referencia a medidas que se adoptaron después del golpe de junio de 1955. El gobierno autoritario dictaminó a través del decreto-ley 4161 la proscripción de la figura y del partido de Perón, el cierre del Congreso Nacional, deponer la Corte Suprema, entre otras medidas. Paralelamente se generó un movimiento de resistencia peronista. A nivel universitario se implementó el decreto 6203/55, donde se produjo una situación violenta ya que se cesanteó a docentes contratados durante el gobierno anterior. Además, en lo que refiere a concursos había sesgos en la selección, aquellos docentes que hubieran estado vinculados/as con el peronismo eran descalificados a través de criterios poco claros, como la honradez, la moralidad y la conducta (Buchbinder, 2005). Por otro lado, se llevó a cabo una “modernización académica”, esto consistió en la promoción de la autonomía universitaria, la realización de concursos, la participación estudiantil, inversión en infraestructura, jerarquización de la planta docente, entre otros aspectos. Además implicó el ingreso de corrientes teóricas trasnacionales, que se caracterizaban por la sistematicidad y el método empírico en las ciencias sociales y humanidades. En ese sentido, se puede observar que el proceso de modernización supuso la supresión de las políticas universitarias previas a 1955, así como una jerarquización del sistema científico-tecnológico y la creación de nuevas carreras. Una emblemática fue la de Sociología, en la Universidad de Buenos Aires en 1957.

El segundo proyecto de creación de la ECI ocurrió en 1971, es decir en el subperíodo que abarca desde 1966-1973. Este segmento se inicia con el golpe de estado al presidente Illia, autodenominado Revolución Argentina. Los primeros años del gobierno autoritario de Juan Carlos Onganía se caracterizaron por sofocar la “politización” que la universidad fue adquiriendo entre 1955-1966, a través de limitar el cogobierno, la prohibición de la organización estudiantil, creación de examen de ingreso, la expulsión de docentes que no se adecuaban a la nueva “normalidad”; medidas que generaron fuerte rechazo en la comunidad educativa. El ámbito sindical progresivamente se fue enfrentando con el gobierno de turno, al tiempo que generaba alianzas con estudiantes y planteaba una mirada integral del país a favor de la liberación nacional (Dip, 2017). El descontento de la población con el gobierno de Onganía se canalizó a través de una serie de movilizaciones populares. Una de las más importantes fue el Cordobazo, que ocurrió el 29 y 30 de mayo de 1969.

El Cordobazo generó cambios a nivel del poder ejecutivo nacional, así como en las universidades. En la UNC en mayo de 1970 fue designado Olsen Antonio Ghirardi, que puede ser considerado como una cesión de espacios por parte del gobierno nacional, ya que no comulgaba plenamente con la Revolución Argentina pero tampoco formaba parte del frente opositor vinculado a la movilización de izquierda y peronista. Ghirardi, buscó rápidamente desligarse del interventor anterior, a través de la puesta en funcionamiento de los órganos de la conducción universitaria y eliminó el examen de ingreso (Pons, 2010). En ese marco, Adelmo Montenegro, que en 1968 se había jubilado de la UNC, fue designado en 1971 para la revisión del primer proyecto de la ECI, planificar su organización y puesta en marcha. El director-organizador elevó el proyecto al Consejo Superior de la UNC, donde se aprobó el 30 de diciembre de 1971. La segunda ordenanza de creación de la ECI ya no dependía de la FFyH, sino directamente del Rector y del Consejo Superior, además eximía el examen de ingreso, entre otros puntos. Con el retorno democrático en 1973, la universidad y la ECI-UNC en particular, se caracterizaron por revisar la interpretación de la institución y su vínculo con la sociedad, se cuestionó las teorías dominantes, así como se valoró la participación directa como forma de organización, entre otros puntos.

Un aspecto importante a tener en cuenta, sobre todo durante y después de la segunda fundación de la ECI, es que en Argentina se produjo una expansión de la institucionalización de las carreras en Comunicación. Durante la aplicación del Plan Taquini (1971-1973)[6], se crearon nuevas universidades en el país, muchas de ellas iniciaron con carreras en Comunicación Social o Ciencias de la Comunicación, a saber: Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de San Juan. El caso de la Universidad Nacional de La Plata es singular porque la fundación de la carrera de Periodismo fue en 1935, pero en 1964 cambió de denominación la licenciatura, pasó a denominarse Ciencias de la Información, aunque el cambio de los contenidos ocurrió con el plan de estudios de 1972 (Ciappina, 2015).

A partir de la reconstrucción sociohistórica de los proyectos de creación de la ECI, es posible identificar tres puntos centrales. El primero, refiere el paso de periodismo a Ciencias de la Información y el abandono del ámbito terciario gremial al universitario, lo que implicó la transformación a una formación académica. El segundo, el proyecto de la ECI-UNC se enmarcó dentro del proceso de modernización académica de Argentina. El tercero, la figura de Montenegro es central para la ECI-UNC en las dos instancias (1966 y 1971), ya que su lugar de prestigio en el ámbito cultural como en el universitario, durante el período 1955-1973, permitió que se creara la licenciatura en Ciencias de la Información.

Debates teóricos

En este apartado nos centramos en el debate teórico preponderante durante el primer intento de creación de la ECI-UNC en 1966 y la ordenanza de creación definitiva de 1971. En aquellas circunstancias existieron debates que pueden ser considerados como tácitos, en el sentido de que había ciertos consensos sobre conceptualizaciones teóricas que aunque no fueran expresamente dichas formaban parte de lo decible y visible (Foucault,[1969]2004), y en ese sentido otras perspectivas quedan en segundo plano a pesar de su existencia. Es así que, identificamos la presencia de una perspectiva teórica, que denominamos “comunicación modernizadora”, a partir de la cual se problematiza el rol de los medios en la sociedad en lo que refiere a civilizar a las mayorías, así como la posibilidad de direccionar el desarrollo social, económico y político.

La teoría de la modernización

La teoría de la modernización, siguiendo el análisis de Cecilia Nahón, Corina Rodríguez-Enriquez y Martín Schorr (2006), se nutre del estructural-funcionalismo, cuyo principal referente fue Talcott Parsons. La teoría de la modernización planteaba que todas las sociedades/países atraviesan las mismas etapas para el desarrollo. Esto refiere a, por un lado, estadíos evolutivos y, por otro, la existencia de un sólo camino a través del cual se puede pasar de un polo hacia el otro. En ese sentido, la teoría de la modernización plantea pares dicotómicos de organización social: tradicional-moderno, atrasado-avanzado, subdesarrollado-desarrollado. El primer par -lo atrasado o subdesarrollado-, requiere que la sociedad se desarrolle. A su vez, el grupo subdesarrollado guarda el potencial para superarse, esto es, todos los países presentaban la posibilidad de modernizarse a partir de la implementación de políticas adecuadas. El segundo par -lo avanzado, lo moderno-, correspondía el estadío desarrollado, era el horizonte de llegada para las sociedades subdesarrolladas. Estas conceptualizaciones, explican los analistas, forman parte de una “respuesta académica” a las políticas que se empezaron a implementar en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial[7].

El planteo de desarrollo para las sociedades subdesarrolladas abrió un campo de estudios, el cual estuvo “...consagrado a la discusión y reflexión teórica sobre las causas y determinantes del desarrollo material de las sociedades capitalistas en general” (Nahón, Rodríguez-Enriquez y Schorr, 2006, p.329). Los estudios desde este tipo de perspectiva se planteaban investigar el atraso económico y social a los fines de identificar los determinantes del subdesarrollo, así como las formas de superarlo, teniendo como horizonte a las economías occidentales industrializadas. Por otro lado, es posible identificar una dimensión político-ideológica de dichos estudios, vinculada con la búsqueda de Estados Unidos durante la Guerra Fría de limitar a los países del llamado “tercer mundo” que se adhirieran a otra forma de desarrollo que no sea la capitalista. En ese sentido, es importante considerar el contexto sociopolítico de la pos Segunda Guerra Mundial. El mundo dividido entre dos grandes potencias, la URSS y Estados Unidos, donde éste último se caracterizó por sostener, por un lado, un relato apocalíptico en base a una posible amenaza militar por parte de la URSS y, por otro, una posición anticomunista al rechazar el partido único, la organización económica socialista con planificación concentralizada desde el Estado (Hobsbawn, 1999). En ese mundo bipolar, América Latina quedó bajo la influencia expansionista de Estados Unidos (Taiana, 2013), tanto a nivel económico como cultural.

La teoría de la modernización en América Latina, por su parte, es posible identificar diferentes líneas teóricas que adoptaron el planteo de desarrollo para las sociedades subdesarrolladas. La primera, refiere a los estudios que se dieron en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), creada en 1948. No obstante, se diferenció de la perspectiva hegemónica, al plantear que el desarrollo no se produce en todos los países de manera uniforme. En ese sentido, se identificaba la existencia de países centrales y otros periféricos dentro de una economía capitalista, donde los países subdesarrollados se caracterizaban por contar con una historia heredada que condicionaba las dinámicas económicas y sociales y con ello la posibilidad de crecimiento igualitario.

Otra línea de pensamiento cercana a la teoría de la modernización, fueron los postulados de Gino Germani, fundador de la carrera de Sociología en Argentina. Esto se percibe, explican Nahón, Rodríguez-Enriquez y Schorr (2006), cuando el autor analizó “...el proceso de cambio entre un tipo de sociedad y otra [una tradicional y una moderna], resaltando la naturaleza asincrónica de esta transición, que conllevaba la convivencia de formas sociales, valores y aspectos culturales de distintas épocas y etapas de una misma sociedad” (2006, p.340). Por otro lado, se encontraba la teoría de la dependencia, que planteaba una lectura crítica al proyecto desarrollista desde una mirada de raigambre marxista.

Una institución significativa luego de la Segunda Guerra Mundial fue la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), que sirvió para “...encauzar divergencias y consolidar la nueva realidad política internacional” (Taiana, 2013, p.66). Asimismo, en su interior se crearon otras instituciones subsidiarias, como la UNESCO en 1945, que funcionaba como el brazo intelectual de la ONU (Wagman, 2016). Estados Unidos, explican Simonson y Park (2016), promovió que el estudio y la investigación de la Comunicación formara parte de uno de los ejes de trabajo de la UNESCO. Se planteaba una investigación orientada a entender a la comunicación como una forma de comprensión (cooperación) mutua entre los pueblos, a favor de la paz y la libertad internacional (Wagman, 2016).

De manera temprana, la UNESCO comenzó a realizar encuestas sobre la situación de los medios en países subdesarrollados a principios de la década del ‘50, lo que les permitió realizar un diagnóstico, en el que se identificó la necesidad de la formación/capacitación. No obstante, la creación de centros de formación en periodismo y comunicación se retrasó hasta mediados de la década del ‘50.

La investigación en Comunicación en América Latina no estuvo por fuera de las dinámicas que impulsaba UNESCO, así como tampoco del tipo de profesional que se buscaba formar. El CIESPAL fue creado en 1959 a la luz de las recomendaciones de la UNESCO y como un organismo autónomo de la Universidad Central de Ecuador (Moragas-Spà, 2011), fue una de las primeras instituciones que abordaba temáticas de periodismo y Comunicación en la región. La UNESCO al ser un organismo multilateral y poder trazar políticas de conocimiento y educación, sus propuestas fueron receptadas y adoptadas por los países miembros, especialmente durante las primeras décadas de funcionamiento de la institución. El CIESPAL durante los primeros años de funcionamiento, organizaba cursos de capacitación en periodismo para la región. Luiz Parente-Aragão (2017) destaca que la institución durante los primeros años de funcionamiento se caracterizó por tener principalmente bibliografía en inglés y francés. Asimismo, algunos de esos libros fueron traducidos al castellano con la ayuda de Fundación Ford y publicados por CIESPAL.

Es posible pensar que el CIESPAL además de ofrecer cursos, planteaba lineamientos en lo que respecta a las carreras de grado, ya que llevaba a cabo reuniones regionales a partir de la cual se establecían parámetros para las capacitaciones y carreras. Esto se observa, por ejemplo, en el Seminario y IV Curso Internacional de perfeccionamiento de periodismo de 1963. Dicho evento congregó a autoridades de escuelas de periodismo de toda América Latina. En esa instancia se debatió sobre la formación en periodismo (materias, cantidad de años de estudio, vínculo entre enseñanza y profesión, entre otros temas). También se llegaron a otras conclusiones, tal como que la formación dejara de restringirse a la formación profesional. En ese sentido, se planteó la necesidad de jerarquizar la enseñanza del periodismo por medio de la migración al nivel universitario, y el cambio de denominación de la carrera, de periodismo a Ciencias de la Información.

El Círculo de la Prensa de Córdoba participó de esa reunión del CIESPAL. No obstante, la adhesión a la creación de una carrera universitaria para la profesionalización del oficio de periodismo, que hasta ese entonces transitaba principalmente en las redacciones en la provincia de Córdoba, tuvo repercusión unos años después. En 1965 las autoridades del Círculo de la Prensa de Córdoba sugirieron a Montenegro la creación de una carrera universitaria en periodismo.

El paso de la formación terciaria en una institución gremial a la formación universitaria en Ciencias de la Información en Córdoba en 1966, puede ser considerada como cristalizaciones de la incipiente institucionalización y estudio de la Comunicación que estaba ocurriendo en las Américas. Al mismo tiempo, ello se planteó en circunstancias específicas tales como, el debate teórico-conceptual de la teoría de la modernización en las ciencias sociales y humanas, donde los países de América Latina catalogados como subdesarrollados tenían como objetivo identificar aquellas problemáticas que obstaculizaban el desarrollo, y donde la educación y la ciencia se transformaron en un requisito para el desarrollo (Puigróss, 2015). Es decir, la educación luego de la Segunda Guerra Mundial se vinculó con el crecimiento económico (Tedesco, 1987).

En el caso de Argentina, la modernización académica que se vivió en el país desde 1955 consistió en la implementación de medidas que buscaron reestructurar el sistema científico y académico, el ingreso de debates teóricos vinculados al desarrollismo y la teoría de la modernización. En ese contexto, Mariano Zarowsky (2017) identifica que -en el marco del establecimiento de la sociología científica en la academia argentina aunque con el ensayismo aún en vigencia-, había entre intelectuales y académicos una preocupación en común: la cuestión del peronismo y la cultura de masas.

El analista destaca la figura de Jaime Rest, licenciado en Letras y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), como uno de los primeros intelectuales que a principios de la década del ‘60 reflexionó sobre la cultura de masas. Rest, explica Zarowsky, no problematizaba sobre los adelantos tecnológicos de los medios masivos sino sobre la irrupción de las masas en la vida nacional, que eran el resultado de las políticas implementadas durante los dos primeros gobiernos de Perón (1946-1955). Rest, que seguía la línea de los postulados de Gino Germani, ante el “nuevo” panorama socio-político formula la necesidad de que las mayorías pudieran participar de la vida política, para ello era necesario una mayor distribución económica así como cultural (Zarowsky, 2017). Allí los medios masivos de comunicación tendrían la función desplegar una acción pedagógica, que consistía en difundir elementos de la alta cultura y así elevar el nivel cultural.

En este subapartado se postuló la existencia de debates teóricos, donde la la teoría de la modernización fue preponderante. Tales postulados gravitaron en las primeras formas de estudiar fenómenos comunicacionales, y al mismo tiempo encauzaron a una progresiva institucionalización de carreras e institutos en Comunicación. Argentina no estuvo al margen de tales debates. La recepción y adopción de la teoría de la modernización habilitaron preguntas en torno a un tipo de desarrollo en el país, así como qué hacer con la cultura de masas (Zarowsky, 2017).

La ECI-UNC y la comunicación modernizadora

En las dos instancias de fundación de la ECI, la primera en 1966 y la segunda en 1971, identificamos dos huellas que remiten al debate teórico de la modernización de mediados del siglo XX. La primera de ellas se vincula con las relaciones sociales, esto es, el círculo de personas que formaron parte del ámbito cultural y/o universitario que tramaron la creación de la institución. La segunda huella refiere a la interrelación entre debates teóricos e instituciones locales, las que adoptaron y jerarquizaron conceptualizaciones, aspecto que se puede advertir en las fuentes de información y la bibliografía.

La figura de Montenegro es central, por canalizar y gestionar la creación de la ECI-UNC, pero especialmente por los vínculos que fue gestando durante su trayectoria que hicieron a las condiciones para la fundación. Desde el Ateneo Filosófico en 1947, pasando por su ingreso como profesor a la UNC en 1956, hasta su rol como periodista en diarios locales; conjunto de elementos que probablemente le otorgó un lugar de legitimidad dentro del proceso de modernización que se produjo en Argentina entre 1955 y 1973. Esto se observa cuando las autoridades del Círculo de la Prensa de Córdoba recurrieron a Montenegro para crear una carrera de Periodismo en la UNC; el claustro docente y estudiantil lo eligieron como decano y vicedecano en la FFyH; el rector interventor Ghirardi lo designó en 1971 para revisar y poner en funcionamiento la ECI. En otros términos, la trayectoria político-académica de Montenegro puede entenderse como condición de posibilidad para que su “voz” fuera audible, primero por FFyH y luego por el rector y el Consejo Superior en 1971. A ello se puede sumar, la conformación del primer cuerpo de docentes contratados de la ECI. En su mayoría eran personas con algún tipo de vínculo con Montenegro[8]. De acuerdo a entrevistas y declaraciones de los/as docentes, se conocían con el director-organizador por haber sido estudiante en la FFyH o por haber trabajado en alguna de las redacciones periodísticas de Córdoba.

En cuanto a la segunda huella, la interrelación entre debate teórico e instituciones locales, la organizamos de manera cronológica. En 1966, la primera ordenanza de la ECI en el ámbito de la UNC, se inscribió en la FFyH (Exp. 5654-M-66, Red. HCD 68-66). Asimismo, Adelmo Montenegro publicó en la Dirección General de Publicación de la UNC el proyecto que había presentado a la FFyH, que llevaba por nombre La Escuela de Ciencias de la Información. Formación universitaria del periodista profesional (1966). El autor planteaba que una de las misiones de la universidad era estar atenta a las cambiantes realidades del país. En esa línea, Montenegro destaca que la teoría y la práctica de la comunicación era un área nueva de actuación, y que adquirió un lugar destacado en el último tiempo.

En la fundamentación del libro, el autor cita principalmente dos fuentes de información: el Seminario La formación de periodista de UNESCO de 1956 y el Seminario del IV Curso Internacional de Perfeccionamiento de Periodismo de 1963, es decir, dos instituciones internacionales propulsoras, por lo menos en una primera instancia, de implementar y difundir políticas desarrollistas en el ámbito de la cultura, la educación y la comunicación. Cabe hacer recordar que del último evento, participó el vicedirector de la Escuela “Esteban Echeverría” del Círculo de la Prensa Córdoba. Montenegro del documento de CIESPAL retoma los dos consensos a los que se había arribado, la jerarquización de la carrera de Periodismo al ámbito universitario, y la necesidad de ampliar la formación, esto es, el paso de la formación de Periodismo a Comunicación:

La recomendación [del Seminario] (...). responde a una concepción del periodismo que excede las proporciones habituales y que parte de la idea de que las ciencias de la información no sólo han deslindado sus áreas de trabajo sino que se han constituido en disciplinas propias, que disponen, también, de métodos particulares para tratar los sectores de la realidad que les están asignados, o -dicho con el lenguaje usado por aquéllos [los participantes del Seminario]-: ‘la enseñanza y la práctica del periodismo -prensa, radio, cine y televisión- abarcan un amplio campo de la actividad humana, que supera los medios e instrumentos clásicos’, y el periodismo como tal ‘ha entrado definitivamente en la esfera de la investigación científica’ (Montenegro, 1966, p.18-19).

De la cita podemos inferir que las “ciencias de la información” serían, por un lado, el estudio de las teorías y prácticas de la comunicación con características universitarias, esto es, formación académica y científica, y, por otro, la práctica del periodismo. Más aún, es posible entender que el planteo de Montenegro de crear la ECI-UNC se vincula con un deber de la universidad, un “hacerse cargo” de transformaciones sociales que estaban quedando por fuera de las casas de altos estudios. Con ello se refiere a, por un lado, la expansión y al poder que las técnicas de información habían cobrado desde principios del siglo XX, por otro lado, el crecimiento del periodismo, que se convirtió en “...uno de los factores más influyentes del ascenso de grandes grupos humanos a los beneficios de la civilización y del poder social” (1966, p.9). Sobre esto último, es posible señalar que Montenegro le otorga un lugar significativo al periodismo en la sociedad, de civilizar a las mayorías, de ahí que la universidad no puede estar al margen.

Es así que, el primer proyecto de la ECI se encontraba entre la formación profesional y la formación académica en comunicación colectiva, término empleado por Wilbur Schramm en las traducciones realizadas por CIESPAL. La formación profesional en periodismo se percibe en: asignaturas, en los/as docentes, ya que podían dictar clases sin tener título universitario aunque debían contar con una trayectoria solvente en el campo profesional, entre otros puntos. En cuanto a la formación en Comunicación, aparecen asignaturas novedosas, como “Introducción a las Ciencias de la Información”.

En cuanto al segundo proyecto de creación en 1971, Montenegro presentó al rector Ghirardi un documento que llevó por nombre: “Informe sobre la revisión del plan de estudios de la Escuela de Ciencias de la Información”, a través del expediente n° 104822. El escrito nombra las diferencias entre la ordenanza de 1966 y el nuevo proyecto, una de ellas refiere a que la ECI ya no dependería de FFyH sino directamente del rector y el Consejo Superior. Esa modificación, abreva en recomendaciones de CIESPAL, lo que una vez más da cuenta del vínculo entre lo local e internacional, característica propia del proyecto desarrollista en lo que refiere a la adopción de contenido y forma.

Por otro lado, es posible identificar continuidades entre los proyectos de 1966 y 1971. Aunque el autor no las menciona, su existencia es un dato significativo ya que remite a lo que era aceptable en ambas instancias, “lo tácito”. Una de ellas refiere al empleo de la categoría “comunicación colectiva”. Dicha categoría, de acuerdo a la sistematización que se realizó de las referencias bibliográficas que cita Montenegro[9], aparecen en obras de Wilbur Scharamm, colaborador de UNESCO como experto en educación y comunicación (Moragas-Spà, 2011).

Montenegro nombra dos obras de Schramm. En la primera, La ciencia de la comunicación humana (1965), el autor norteamericano plantea que la investigación en comunicación colectiva se refiere al estudio del rol o a la proyección de los medios de comunicación en la sociedad. En la segunda obra de Schramm citada por Montenegro, El papel de la información en el desarrollo nacional ([1962]1967), se centra en el vínculo que tienen los medios de comunicación y el proyecto desarrollista. En ambos escritos, el autor plantea que la investigación en comunicación tiene que favorecer al “progreso” de la sociedad, pero especialmente en la segunda se postula que los medios de comunicación en los países subdesarrollados tenían una función puntual: favorecer el desarrollo de la sociedad.

Schramm sostenía que, la modernización del sistema productivo de un país no se limitaba a la capacidad de invertir en herramientas y maquinarias o construir fábricas. También es fundamental, dice el autor, la “infraestructura social”. Esto refiere a los cambios en la sociedad que no se limitaban a lo económico, sino al comportamiento a favor del desarrollo. En ese marco, la educación, entendida como la formación de una persona con nuevos horizontes, técnicas y propósitos, es valorada para tales fines. Schramm considera a la Comunicación en esa misma línea, “[s]in comunicación apropiada y efectiva, el desarrollo económico y social inevitablemente sufrirá retardo, y puede ser contraproducente” (Schramm, [1962], 1967, p.3). Así los medios de comunicación se los considera como que pueden favorecer la predisposición de las personas al desarrollo nacional. Este postulado supone la existencia de un sólo tipo de desarrollo, que las sociedades deben hacer todo lo necesario para llegar a la meta de desarrollarse, que los medios de comunicación son difusores y democratizadores de información, entre otros puntos.

En el caso cordobés, el desarrollo además de referir a la difusión de innovaciones tecnológicas y a predisponer a la sociedad en tales temas, se vincula con ilustrar, instruir e iluminar a la sociedad. Este aspecto se vislumbra en el primer proyecto de la ECI en 1966 y en el informe de Montenegro de 1971, especialmente cuando refiere a la parte profesional de la carrera:

Tiene [el licenciado en Ciencias de la Información] que informar, explicar y, sobre todo, arrimar a la opinión pública los elementos que ésta necesita para comprender el carácter y el sentido de los hechos que constituyen la trama de cada jornada. Si bien el derecho de opinión le pertenece de modo irrenunciable, lo que más estima un periodista auténtico es la capacidad de liberar el juicio del público, dándole la oportunidad de ejercer su espíritu en la valoración de los sucesos” (1971, p.10)

El planteo del autor “de liberar el juicio” de la audiencia, se asocia a una ética profesional, y en ese sentido al lugar del periodismo en la sociedad, el de guiar el “bien común”. En este punto, es posible deducir dos supuestos teóricos. El primero de ellos, alude al concepto de civilización en oposición al de barbarie, preocupación que se encontraba presente en la intelectualidad desde 1955 (Zarowsky, 2017). En ese sentido, civilización vinculado a educación y comunicación, remitía a desplegar el potencial de la razón humana que tienen todos los sujetos para construir una sociedad “mejor”, es decir, desarrollada y moderna. En ese sentido, el “liberar el juicio del público” tiene una implicancia iluminista. El segundo, los medios y los periodistas podrían incidir en el comportamiento de la sociedad para el bien común de la sociedad. La posibilidad de influir, siguiendo los planteos de Iury Parente-Aragão (2020), refiere a marcas de una perspectiva conductista, aspecto que se encontraba presente en las obras que llegaban a CIESPAL. En ese sentido, el analista explica que la bibliografía que acogió y difundió el Centro abrevaban en propuestas políticas de la UNESCO que buscaban promover el desarrollo de las sociedades subdesarrolladas. Es decir que, las recomenzaciones de CIESPAL, por lo menos durante sus primeros diez años de vida, tenían una mirada política sobre la sociedad, configurada a partir de un puñado de personas que organizaban medidas con un fuerte sesgo desarrollista de impronta norteamericana (anticomunista, imperialista, evolucionista).

En el apartado se pudo dar cuenta de algunas vinculaciones entre la creación de la ECI y la teoría de la modernización. En el caso de Córdoba, el interés por las tecnologías de los medios masivos de comunicación era secundario en comparación al énfasis que se hacía sobre la función simbólica y cultural del periodismo y la investigación en Comunicación. En ese sentido, se observan dos tendencias sobre la problematización sobre el objeto de estudio, por un lado, predisponer a la mayoría a los avances tecnológicos y los saberes nuevos, por otro, “iluminar” o “civilizar” a la sociedad.

Consideraciones finales

El artículo se propuso dar cuenta de la configuración teórica en la etapa embrionaria de la ECI-UNC, es decir, el primer y segundo proyecto, 1966 y 1971 respectivamente. La reconstrucción histórica de la institución, a través de la relación de elementos dispersos como eventos sociopolíticos, debates teóricos, documentos de la ECI y trayectoria académica del director-organizador, pudo evidenciar que la teoría de la modernización fue clave para la institucionalización de la carrera. Esa perspectiva, que surgió como una respuesta académica a las políticas de Estados Unidos durante la Guerra Fría, gravitó en las ciencias sociales y humanidades, así como en el incipiente campo de la Comunicación. Esto permite ver que, la construcción de saberes se encuentra vinculada a las condiciones de posibilidad, y que esos conocimientos también se encuentran teñidos de la dimensión política que organizaba las sociedades en desarrolladas y subdesarrolladas. De ahí que es posible plantear la existencia de perspectivas teórico-políticas.

Los vínculos entre debates teóricos internacionales e instituciones locales, son centrales para comprender la circulación de conceptualizaciones y los vínculos entre las personas que hicieron posible la fundación de la ECI. Un autor relevante fue Schramm, quien postula que la comunicación se diferencia de otras prácticas sociales. Esto posibilita la transformación de la comunicación en un fenómeno de estudio. Asimismo, vincula el estudio de la comunicación con otros saberes de las ciencias sociales y humanas, sin limitarse a la formación profesional de la transmisión de información aunque lejos estaba de ser algo diáfano. Otro aspecto a remarcar de Schramm, es que direccionaba la investigación en Comunicación a favor del desarrollo nacional, especialmente para países del “tercer mundo”, a los fines de predisponer a la sociedad a los adelantos tecnológicos y de los saberes dominantes. Esto da cuenta de la dimensión simbólica cultural que suponía el desarrollismo. En otros términos, y siguiendo la hipótesis de Katrina Salguero-Myers (2022), “las causas del subdesarrollo en la mirada modernizadora eran culturales” (p. 128). De ahí la necesidad de producir, en términos de Salguero-Myers, una culturalización del subdesarrollo.

Se suma a lo anterior, cierta inquietud que había en la intelectualidad argentina post ‘55 sobre el aporte de la universidad, el periodismo y el incipiente estudio de comunicación para “elevar” el nivel cultural de las mayorías. Así las cosas, el estudio de la comunicación colectiva se direccionó a formas de vinculación preponderantemente vertical, de una minoría culta a una mayoría “inculta”, en el marco de un proyecto sociopolítico donde la hegemonía norteamericana pesaba, que buscaba eliminar aquellos elementos considerados como obstáculos para el desarrollo y el pleno funcionamiento de un tipo sociedad democrática.

Bibliografía

Actas Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (1972). Sesión de Consejo Superior, acta n° 17. Tomo 2. Córdoba.

Buchbinder, P. (2005). Historia de las universidades argentinas. Sudamericana.

Ciappina, C. M. (2015). Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP: Una historia de Formación y Política: 1934-1998 [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata] (Tomo I) http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45674

Coria, A. (2001). Tejer un destino. Sujetos, instituciones y procesos político-académicos en el caso de la institucionalización de la pedagogía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1955-1966. [Tesis doctoral]. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Dip, N. (2017). Libros y alpargatas: la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA (1966-1974).Prohistoria

Foglino, A. M. (2004). El ateneo filosófico de Córdoba: la construcción de un refugio para la intelectualidad reformista durante el peronismo (1947-1952). En Revista Páginas de la Escuela de Ciencias de la Educación, n°4 pp. 127-144.

Foucault, M. ([1969]2004). La arqueología del saber. Siglo XXI.

Friedemann, S. (2021). La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. La reforma universitaria de la izquierda peronista, 1973-1974. Prometeo

Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (1966). Resolución n°68 Creación de la Escuela de Ciencias de la Información. Expediente 5654-M-66. Córdoba

Hobsbawm, E. (1999). La Guerra Fría. En Historia del Siglo XX, Editorial Crítica. pp. 229-259.

Jay, M. (2012). La explicación histórica: reflexiones sobre los límites de la contextualización. Prismas, Revista de historia intelectual, (16). Pp. 145-157. https://prismas.unq.edu.ar/OJS/index.php/Prismas/article/view/Jay_prismas16/460

Montenegro, A. (1966). La Escuela de Ciencias de la Información. Universidad Nacional de Córdoba

Montenegro, A. (1971). Expediente N.º 104822. Informe sobre la revisión del plan de estudios de la Escuela de Ciencias de la Información. Reforma de la ordenanza de creación. Escuela de Ciencias de la información, Universidad Nacional de Córdoba.

Moragas-Spà, M. (2011). Interpretar la comunicación.Gedisa.

Nahón, Cecilia; Rodríguez Enríquez, Corina y Schorr, Martín (2006). El Pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectoria, rupturas y continuidades. En Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano. CLACSO. pp. 327-388.

Parente-Aragão, I. (2017) Primeira década do Ciespal: fundação e indicações de investigação. Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación 135: 339-360. https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i135.2954

Parente-Aragão, I. (2020). Bases teóricas do Ciespal: a década de 1960 foium período funcionalista? Revista Internacional de Folkcomunicação, 18(41), 12-37 https://doi.org/10.5212/RIF.v.18.i41.0001

Pons, E. (2010). El fracaso del proyecto autoritario en Córdoba y la eclosión de la movilización popular (1966-1973). En Tcach, César (Coord.) Córdoba bicentenaria. Claves de su historia contemporánea. Centro de Estudios Avanzados.

Ricoeur, P. (1990). Perspectivas críticas: objetividad y subjetividad en historia. En Historia y verdad. Ediciones Encuentro.

Rovelli, L. (2006). La universidad para el desarrollo: un recorrido por la idea de creación de nuevas universidades nacionales en los años 70. Historia de la Educación. (7), pp. 291-308.

Salguero-Myers, K. (2022). Comunicación, ciudad y horizontes de lo posible. Modalidades de desarrollo y disputas en el caso de la Quinta Sección de la ciudad de Córdoba (2017-2019). [Tesis doctoral Universidad Nacional de Córdoba] https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/549364

Schramm, W. ([1962]1967). El papel de la información en el desarrollo nacional. CIESPAL.

Simonson, P. & Park, D. W. (2016). Theinternationalhistory of communicationstudy. Routledge.

Taiana, J. (2013). La geopolítica internacional de los apoyos económicos. En Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky (Comp.) Cuentas pendientes los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI. pp. 65-75.

Tedesco, J. C. (1987). Conceptos de sociología de la educación. Centro Editor de América Latina.

Tortti, M. (1999). Izquierda y 'nueva izquierda' en la Argentina. El caso del Partido Comunista. Sociohistórica (6), pp. 221-232. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2814/pr.2814.pdf

Wagman, I. (2016). Locating UNESCO in theHistoricalStudy. En Simonson, P. & Park, D.W. Theinternationalhistory of communicationstudy. Routledge.

Zarowsky, M. (2017). Los estudios de comunicación en la Argentina: ideas, intelectuales, tradiciones políticas culturales 1956-1985. Eudeba.

Notas

Declaración de intereses